自己免疫性肺胞蛋白症に対するGM-CSF吸入療法の最適化に向けて ― 最も効果的な治療レジメンを考える討論会

日時:2025年3月23日 13:00~15:45

場所:ガレッソホール(コープシティ花園4階)新潟市中央区花園1-2-2

出席者:敬称略

司会 中田 光(GM-CSF吸入推進機構代表理事)

山口 悦郎 (東海記念病院呼吸器内科統括部長)

井上 義一 (大阪複十字病院顧問)

田澤 立之 (東京科学大学保健管理センター教授)

石井 晴之 (杏林大学医学部呼吸器内科教授)

鈴木 拓児 (千葉大学大学院医学研究院呼吸器内科学教授)

赤坂 圭一 (さいたま赤十字病院呼吸器内科副部長)

大河内 眞也(東北大学医学系研究科産業医学分野准教授)

半田 知宏 (京都大学医学研究科 呼吸不全先進医療講座(産学共同) 特定准教授)

吉田 知栄子 (くまもと森都総合病院呼吸器内科総合診療科部長、熊本大学大学院生命科学研究部呼吸器内科学講座非常勤講師)

島 賢治郎 (新潟大学医歯学総合病院 呼吸器・感染症内科 助教)

北村 信隆 (GM-CSF吸入推進機構研究理事)

田中 崇裕 (新潟大学医歯学総合病院臨床研究推進センター助教)

はじめに

中田:本日は、年度末のご多忙の中、遠路新潟までお運びいただき、有り難うございます。2016−2017年に行ったPAGE試験※1では、実薬24週吸入のA-aDO2の改善が-4.5 mmHgだったのが、PAGE2試験※2でリアルワールドでの改善をみると、-12.8 mmHgという数字でした。GM-CSF吸入の24週の効果はこの程度はあるということだと思います。ところが、24週で一旦様子を観てよいのか、それとも48週まで吸入を継続すべきなのかという点など、多くのことが未解決です。しかし、実臨床はすでに始まっております。次回のガイドライン※3の改訂までの期間、全国の先生方の道しるべが必要だと思います。そういう意味で、GM-CSF吸入療法の諸問題について、今日は貴重なご意見を伺えれば幸甚です。

- 田沢ら N Engl J Med. 2019 Sep 5;381(10):923-932. doi: 10.1056/NEJMoa1816216. PMID: 31483963 ↩︎

- 中田ら、日呼吸誌 13(4), 2024 ↩︎

- 「日本呼吸器学会編 肺胞蛋白症ガイドライン 2022」

https://www.jrs.or.jp/publication/jrs_guidelines/20220618150803.html ↩︎

目次

- 適応患者について ― Early Interventionは有効か?

- 重症患者は全肺洗浄後に吸入療法を行うべきか?

- 24週吸入で寛解に入った患者さんに維持療法を実施すべきか?

- 24週吸入で寛解に入らなかった患者さんへの対応について

- 吸入療法の効果はどのように評価するのがよいか?

- メッシュネブライザーか、ジェットネブライザーか?

- 吸入指導はどのように行うのが適当か?

- 中央薬局からのGM-CSFの配送について

- 吸入療法の将来 新適用の可能性について

【議事録】自己免疫性肺胞蛋白症に対するGM-CSF吸入療法の最適化に向けて(PDF)

1. 適応患者について ― Early Interventionは有効か?

中田:最初のテーマについてお訊きします。指定難病医療費助成の受給者証を持っている管理区分重症度3以上の人が事実上の適応ということになると思うが、重症度1や2の人でも治療を行った方がよいとお考えでしょうか?

井上

基本的には、承認されたGM-CSFの添付文書に沿った患者が対象ということになるが、添付文書には具体的に重症度は記載されていない。日本の承認はこの辺曖昧なことが多い。治験の範囲のデータはエビデンスがあると言えるが、そうでない部分の安全性等は市販後の全例調査で確認される事が多く本薬剤もそうなのであろう。重症度1ないし2の早期の症例適応について明確な無作為化対照試験によるエビデンスはないが、現時点ではガイドラインの指定難病の管理区分重症度を参考にすべきであろう。

半田

重症度2の中に吸入療法を考えてもよい人がいる。しかし、早期介入のエビデンスはあまり明確にはなっていない。

赤坂

重症度2の患者さんでも主治医が必要と判断する場合と患者が希望する場合は、GM-CSF吸入療法に組み入れている。この場合、軽症特例となるが、3ヶ月は保険治療となる。

大河内

印象としては、重症、軽症にかかわらず、GM-CSF吸入は効いている。線維化が無ければ何とかなる印象であり、また、軽症のうちに吸入療法を始めれば、早く治る印象がある。

2. 重症患者は全肺洗浄後に吸入療法を行うべきか?

中田:頻繁に議論される点だと思います。重症度5の人は、まず、全肺洗浄を行ってからGM-CSF吸入を行うケースも多いようです。一方では、PAGE2の結果が示すように重症度5にいきなりGM-CSF吸入をやってもA-aDO2の改善が得られるというデータもあります。これについて、

山口

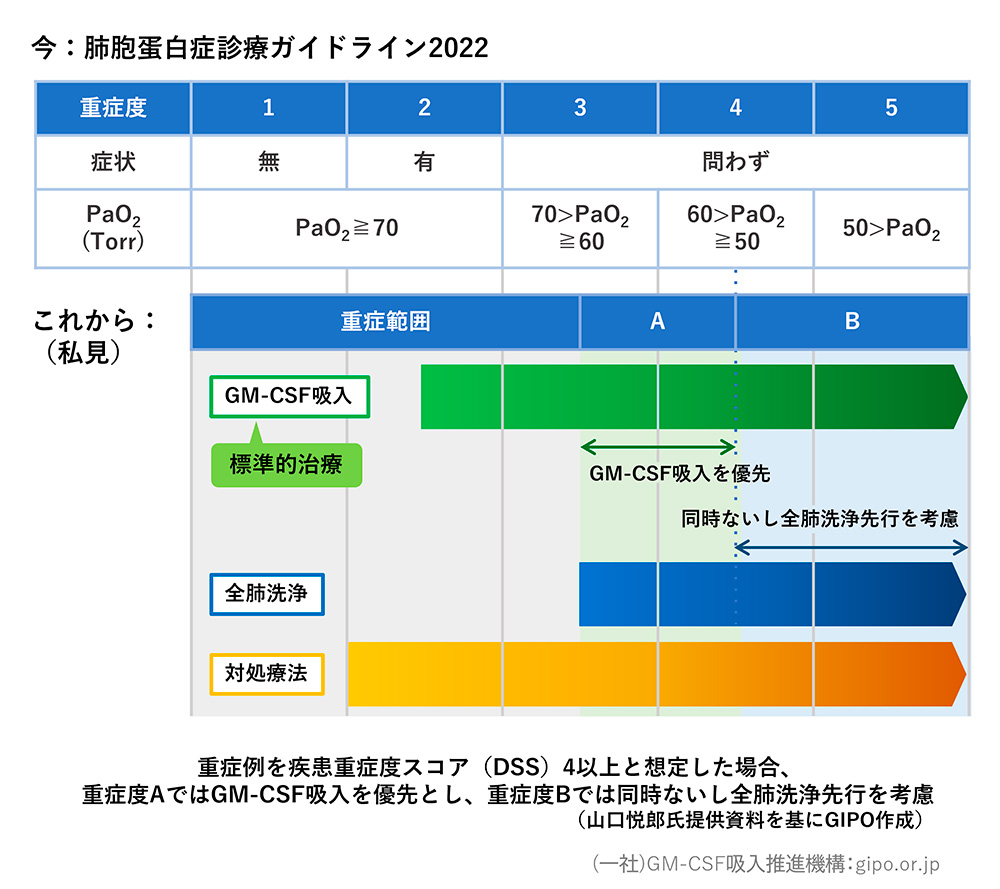

3回の肺洗浄とGM-CSF吸入を併用して寛解に入った8歳女児を経験しました。肺洗浄後のGM-CSF吸入が効を奏した例です。ガイドライン上は、GM-CSF吸入と全肺洗浄は、重症度3から適応があるとされている。以下、私見であるが、重症度4の中間で重症範囲Aと重症範囲Bに分けて、AではGM-CSF吸入を優先とし、Bでは、同時ないし全肺洗浄優先と考えている。

赤坂

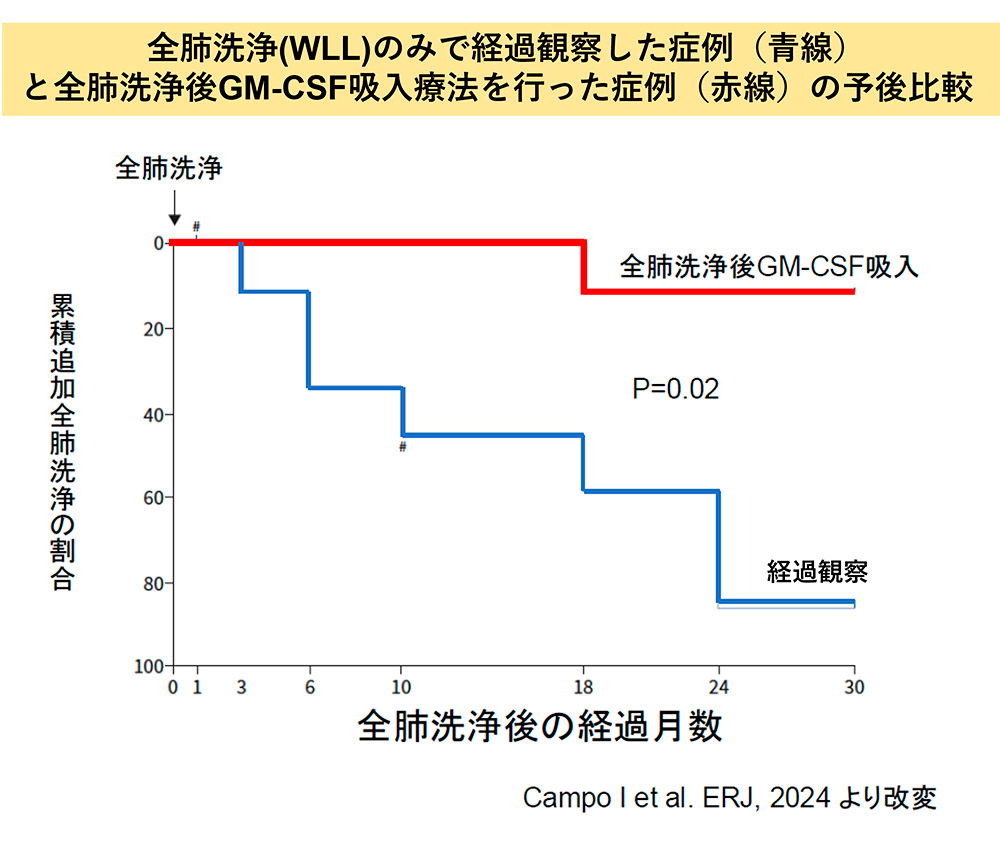

いきなりGM-CSF吸入からいくか、全肺洗浄から始めるかは、患者さんの希望もあるので、なんとも言えない。全肺洗浄のみを行って経過を観た9例と全肺洗浄後にGM-CSF吸入を行った9例の予後の報告をグラフで示しますが、全肺洗浄後、経過観察していると30ヶ月以内に殆どがレスキューのための肺洗浄が必要なのに対し、GM-CSF吸入を行うと、有意に予後がよいことが分かりました。

大河内

GM-CSF吸入が効果を発揮するには、時間がかかります。かといって、全肺洗浄だけですと、効果が長持ちしません。したがって、全肺洗浄後にGM-CSF吸入を行うのが理にかなっていると思います。

石井

これからは、全肺洗浄の適応ぎりぎりまでは、原則、GM-CSF吸入を優先するのがよいのではないか?

3. 24週吸入で寛解に入った患者さんに維持療法を実施すべきか?

中田:これも非常に重要で頻繁に問題となる点なのですが、効いた患者さんへの減量吸入の問題です。先に示したPAGE2の例が示すとおり、24週吸入で寛解に入った人を経過観察していますと、48週までに最悪化する人がほとんどなわけです。何らかの維持療法が必要です。

鈴木

24週吸入して、ΔA-aDO2が10mmHg以上改善しているのに、続けたいという患者さんは多いのではないかと思う。ただ、エビデンスが希薄なので、維持療法の臨床試験をやるべきでしょう。

田澤

多施設Ⅱ相のGM-CSF吸入治療終了後の30か月の観察では,半数以上の例が追加治療を要さない一方,baseline %VC<80の群では追加治療必要な例が多く,%VCの低い例では治療の継続を考えてよいと思われる(Tazawa et al., CHEST 2014; 145(4)). PAGE試験の論文(Tazawa et al. N Engl J Med 381;10 2019)へのLetters to the editorsでギリシャのPapiris先生らは、GM-CSF 250µg/日で4日吸入14-65か月の吸入治療では改善による減量まで平均25.6±10月かかり,治療期間は24週より48週の方が望ましいと主張されていました。

大河内

APAPの寛解の定義を明確にすべきではないか?画像やSpO2やKL-6などの血清マーカーを含めた寛解の再評価を行うべきと思う。たとえば、ベースラインのPaO2が50mmHgの方と60mmHgの方では、 ΔA-aDO2が10mmHg以上の改善の意味合いが違うと思う。

吉田

休薬したあとの再投与による効果の再現性の有無がカギだと思う。また、維持療法の適応については寛解の深さによって変える必要があり、具体的な治療目標(画像・バイオマーカー・呼吸機能・運動耐用能)を設定するのがよいと思われる。

4. 24週吸入で寛解に入らなかった患者さんへの対応について

中田:24週吸入で効かなかった患者さんへの対応ですが、今の趨勢としては、48週まで延長吸入が好ましいと言われていますが、この点について、どう思われますか?

井上

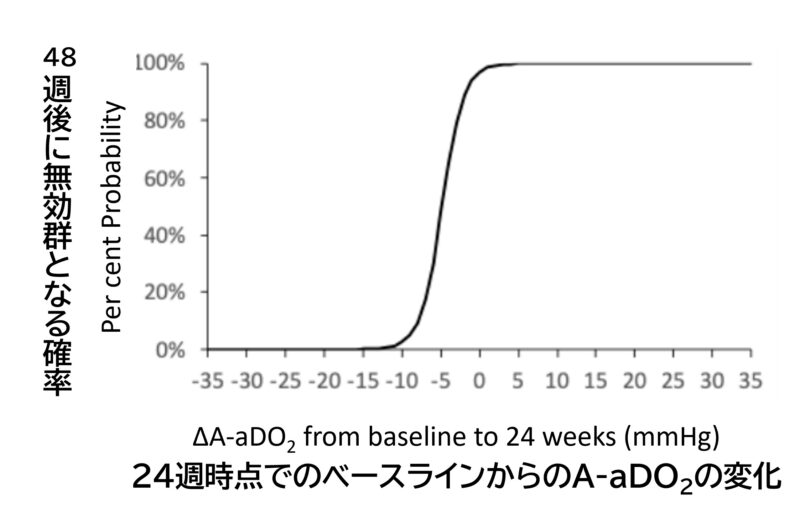

下図のように北村先生が示された24週後のΔA-aDO2と48週後の非寛解率のロジスティック曲線のデータからも24週でその後の有効性が評価出来るのであれば、24週時点で、寛解に入る可能性が低いということであれば、延長すべきではないと思う。全肺洗浄あるいは増量すべきであり、新たな有効な薬剤が使用できるようになれば変更を考慮すべきである。

24週時点でのべースラインからの A-aDO2の変化

ΔA-aDO2が5 , 4 , 3 , 2 , 1 mmHg のとき、48週後に無効群となる確率は、47.4% , 65.0% , 79.2% , 88.7 %, 94.2 %となる

田中

このロジスティック回帰曲線の見方ですけど、X軸を「24週後のΔA-aDO2」とし、Y軸を「48週時点での非寛解率」として、二つの変数の関係を示しています。「24週のΔA-aDO2があまり改善していない、または悪化していると、48週での非寛解率が高くなる」という関係になっています。つまり、24週後の時点でΔA-aDO2が十分改善していない場合、その後48週まで治療を続けても寛解に至る可能性は低いということを示唆しています。したがって「24週時点で十分な改善がみられない場合は、治療を延長するよりも別の治療方針を検討する」という判断になります。

山口

自験13歳男児の劇症型症例では、11回全肺洗浄後、250㎍吸入しても効かなかったので、全肺洗浄後、500㎍連日吸入というレジメンで治療したところ、1年間全肺洗浄をせずに経過を観れた。増量吸入はこのような難治例には試す価値があると思う。

注)ただし、500㎍増量吸入は、保険で認められていないので、査定される可能性がある。

鈴木

24週で効果がなかった人は、1)増量吸入するか、2)全肺洗浄を試す ということになるだろう。

吉田

PAGEⅡ試験で24週で非寛解だった自験2例は増量吸入12wで増量後短期で寛解に達した。また、自験例では、気切孔からの陽圧式人工呼吸器回路下に投与を行った際に、各指標の改善を認めた。これは吸入薬の咽頭腔でのトラップが生じないことで増量吸入と同じ現象を見ていると考えている。そのため、増量吸入をまず試して、駄目なら全肺洗浄を試みるのがよいと思う。

5. 吸入療法の効果はどのように評価するのがよいか?

中田:添付文書では、ノーベルファーマ社はあえて明確に記載しなかったのですが、それは現場の医師が混乱するだけですし、ある程度経験値が積まれるまでは、評価法は明確に示した方がよいのではと思っています。この点について、各先生はどう思われますか?

井上

治験の評価方法でもあったので本薬剤の治療効果を動脈血ガスで評価するのは妥当である。しかしAaDO2やPaO2は患者の状態(緊張、頻呼吸、安静時間、気圧等)によって、変動が大きいので注意を要する。患者の痛みを伴う侵襲的検査であり、また医師が実施しなければ成らないので敬遠されがちの検査である。一方%DLco(ヘモグロビン補正)は別のrhGM-CSFモルグラモステイムの臨床試験IMPALA2試験で主要評価項目としてエビデンスがあり候補である。動脈血は医師が実施しなければならないが、DLco(ヘモグロビン補正)は患者の侵襲は少なく医師はオーダーするだけである。ただし、生理検査室の品質管理は当然必要である。CTなどの画像評価、血液バイオマーカー(KL-6、SP-D、SP-A、CEA、CYFRA等)、症状もよい。コンポジットスコアも良いであろう。ただし、カットオフの設定をどうするかが問題だ。

田澤

病勢を血清マーカー(KL-6など)で評価したり、酸素化について呼吸困難スコア(mMRCなど)HOTの有無、6分間歩行テストなどがあるが、これらの中から複数を選んで、スコア化するという手もある。

大河内

DLcoは測定器を統一しなければならないという問題がある。KL-6やCEAは、年余にわたる病勢を判断するのに有用である。抗GM-CSF自己抗体濃度の病勢に対する動きも再評価するべきである。

半田

過去の第2相、第3相試験のエンドポイントを確認したところ、肺活量や6分間歩行テストは、一貫した改善効果が得られていない。A-aDO2は、重要だが、血ガス採取に侵襲性がある。息切れ、QOLは症状に直結する重症な指標。CTも重要な指標だが、撮影条件や評価方法の標準化が課題。Dlcoは、改善による反応が遅い傾向がある。KL-6は目標値の設定が難しい。

北村

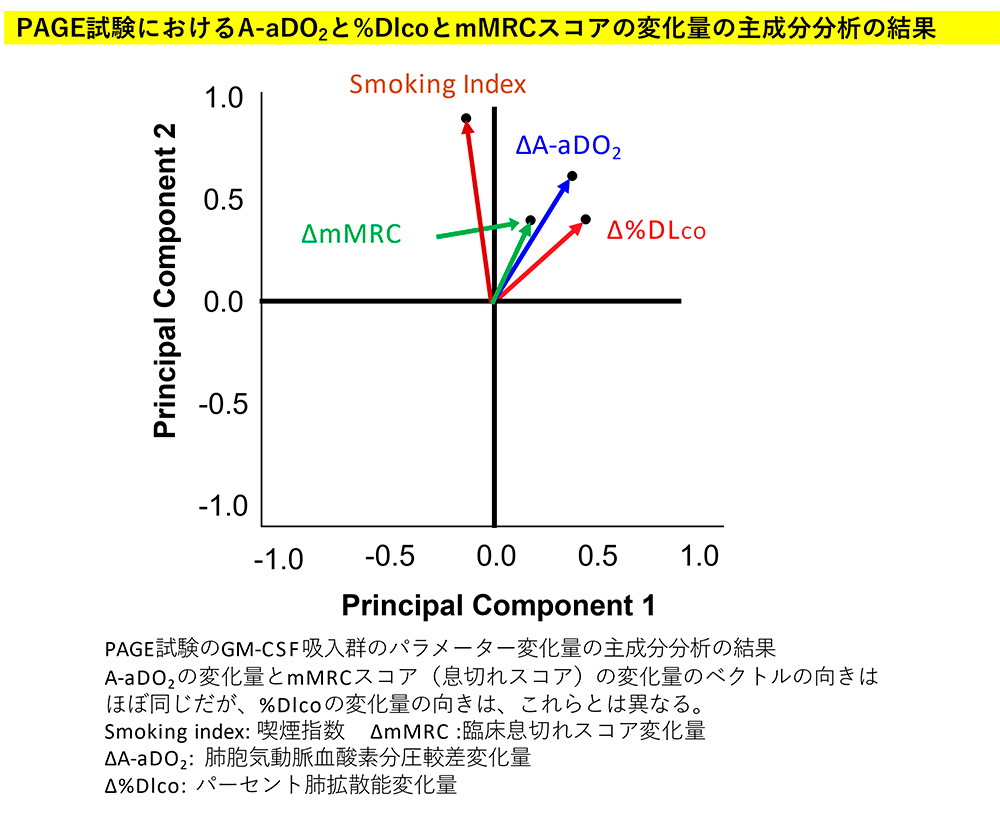

PAGE試験の最初の24週のA-aDO2とmMRC scoreと%DLco の治療による変化量を指標とした主成分分析を実施すると、mMRCとA-aDO2はベクトルの向きが近いが、%DLco はこれらとは異なる向きになっている。このように評価指標間の相違をよく解析する必要がある。

田中

この主成分分析は、A-aDO2、mMRCスコア、%DLcoなどの変化や特徴を、主成分にまとめて可視化する統計手法です。2つの指標のベクトルが近い方向を向いている場合は、それらの指標の変化が似たような傾向を持っている、すなわち相関が強いと解釈できます。逆に、全く異なる方向を向いている場合は、変化の傾向が異なり、相関が弱い(あるいは全く別の側面を捉えている)ことを示唆します。今回の結果についてはmMRCスコアとA-aDO2が類似した動きをしている可能性が高いが%DLcoは異なる方向を向いていることから%DLcoはほかの指標では捉えきれない情報を持っていると解釈されます。つまり、A-aDO2やmMRCでは改善しているように見えても、%DLcoでは同様の変化が得られない場合がある、またはその逆も考えられます。

6. メッシュネブライザーか、ジェットネブライザーか?

中田:GM-CSFの添付文書には、明確に書かれていなくて、初めて吸入療法を行う医師としては最も訊きたいところだと思うのですが、メッシュネブライザーを使うか?それともジェットネブライザーなのかという点については、非常に議論があるところだと思います。いかがでしょうか?

田澤

我々は、カニクイザルを用いた単回吸入後の薬物動態調査を行ったが、ジェットネブライザーとメッシュネブライザーによる違いは明らかではなかった。

山口

ネブライザーの価格としては、オムロンのメッシュネブライザーが12,800円、パリLCスプリントスター/Pari boy proがセットで39,200円、Aerogen Ultra/Solo の本体が12,000円、コントローラーが18万円する。値段もさることながら、メッシュ式では吸入噴霧のon/off機能をもつ噴霧ボタンがない点がやや懸念される。

大河内

GM-CSFの問題点は、薬調の面倒くささもある。指導が行き渡らない可能性がある。患者さんのアドヒアランスに影響すると思う。

石井

当面は、パリLCスプリントスター/パリボーイなのでしょう。日常生活用具給付制度を使うと1割負担で入手できる。しかし、個人的には、eFlowの方が使いやすいと思う。

井上

GM-CSFは若い患者で仕事をしている場合は1日2回、薬剤の溶解から、吸入そして機器の後片付けまで時間がかかり患者の負担の要である。今回参加の先生がたの中には、PAGE試験に加えて、もうひとつのrhGM-CSFであるモルグラモスティムの臨床試験であるIMPALA2試験に参加され、両方のネブライザーを経験されている。IMPALA1※4およびIMPALA2試験ではメッシュネブライザーであるeFlowテクノロジーを用いた専用の吸入器を使用している。患者さんはモルグラモスティム・eFlowの方が簡便、1日一回、時間もかからず好評のようである。なお、現在非結核性抗酸菌症の吸入療法においても世界中でひろく用いられているのは、同じメッシュネブライザーであるラミラを用いている。

4.Trapnell ら、N Engl J Med. 2020 Oct 22;383(17):1635-1644. doi: 10.1056/NEJMoa1913590. Epub 2020 Sep 7.

7. 吸入指導はどのように行うのが適当か?

中田:吸入療法を患者さんが始めることとなると、現実的に非常に重要なことは、吸入指導を誰がどこで何時やるのかということが非常に重要だと思います。我々の100施設に送ったアンケート調査では、医師が実施というのが22%、外来看護師が39%、薬剤師が30%でした。皆様はどのように実施されていますか?

山口

この点については、各病院の事情に任せればよいと思う。

赤坂

肺MAC症に対する吸入治療薬のアリケイスの場合、吸入指導を出張で行ってくれるアリケアナースの例がある。現在4人いて、インスメッドが病院に派遣して吸入指導を行っている。肺高血圧症に対するトレプロスト吸入療法の場合は、セコムの在宅係が吸入指導している。外来診療の合間に医師や外来看護師が吸入指導を行うのは、時間的にきつい。

島

新潟では、入院させて病棟看護師により吸入指導が行われている。

吉田

熊本では、新規導入症例は入院させて吸入指導している。呼吸不全例では、吸入中に酸素飽和度が下がるケースがあるので、医療者管理のもとで評価することが望ましい。また、そのような症例では、SpO2回復のために休み休みで吸入するので、1回の吸入が1時間にも及ぶことがある。

8. 中央薬局からのGM-CSFの配送について

中田:昨年GM-CSFが発売されてから、薬局での処方箋への対応でトラブルがありました。理想的には患者さんが薬局を訪問する前にGM-CSFは、薬局で保管しておいていただきたいのですが、患者さんが来店しなかった時の損益をかぶるのを怖れて、予め取り寄せてくれなかった薬局もあったようです。これに対して、全国の病院でそれぞれの薬局が対応するのでなく、処方箋を受け付ける薬局は1カ所あるいは数カ所に絞り、GM-CSFを中央から配送するセコム方式も検討して欲しいと思います。

赤坂

中央化がよいと思う。さいたま赤十字病院では、敷地内薬局があり、GM-CSFを絶えずストックしてくれている。また、アイン薬局グループの中での薬剤の配送なども行っている。

田澤

セコム薬局による肺高血圧症に対するトレプロストの中央配送の例がある。コールセンターによるアフターケアや吸入器のレンタルもやっている。

石井

中央薬局があると有り難いが、杏林大では近くの薬局に連絡して置いてもらっている。

山口

愛知医大は、院内薬局なので、在庫の問題はクリアされている。一般的には、APAPの治療は急ぐ必要がないのではないか?受け取りに都合の良い調剤薬局とあらかじめ連携しておくことで、継続吸入が可能となるのではないか。

大河内

宮城県では、薬局間のネットワークが機能しており、薬の融通ができている。

9. 吸入療法の将来 新適用の可能性について

中田:GM-CSF吸入療法の将来について、GM-CSFの本来の薬理作用から考えて感染症に用いるのが最も適していると思われますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか?2021〜2022年にノーベルファーマ社よるCovid-19中等症肺炎に対して5〜10日間のGM-CSF吸入療法が行われ、ステロイド投与量が500mgを越えないという範囲で、酸素化の改善、入院期間の短縮などが認められました。また、将来的には、骨髄細胞をGM-CSFの存在下で培養して肺に移植するPMT療法なども考えられます。

鈴木

感染症が一番の適用外使用のターゲットだと思います。NTM, TB, ノカルディアなどでしょうか?いずれの場合も抗菌薬との併用が必要です。

島

NTMに対するGM-CSF吸入療法(15例)では、125、250、500㎍の3用量で、隔週吸入24週の効果をみたが、菌の培養陰性化は1例のみで、抑制効果があるのかどうか、明らかにはできなかった。

井上

慢性感染症、ARDSなどが新たな適応の可能性あり。 ただし、NTMの試験では、喀痰の菌で評価するのは厳しかったようである?他の方法、画像評価なども良いかもしれない。いずれにしてもGM-CSF吸入だけの免疫療法だけでは慢性感染症の治療は難しいようで、化学療法との併用がよいかもしれない。

田中

医薬品の適応外使用に関する臨床研究法の解釈が近々変更されます。ガイドラインに掲載されているような適応外使用に関する臨床研究は、特定臨床研究の対象から除外される見込みです。つまり、一旦ガイドラインに載ると臨床研究がやりやすくなります。 今後、ガイドラインにのる程度のエビデンスを積み上げるのが良いかもしれない。

おわりに

中田:本日は、年度末の大変ご多忙の時期に御参集いただき、貴重な御議論を長時間に渡り行っていただき有り難うございました。この結果はGM-CSF吸入推進機構(GIPO)のHPなどに掲載させていただき、自己免疫性肺胞蛋白症の診療の向上に役立てたいと思っております。

この会議で明らかになったこととして最も重要なのは寛解の定義を明確にすることだという点だと思います。寛解とは呼ばず、管理方針あるいは管理基準というべきではないか・・という議論がありました。また、評価の基準について、様々な意見が出ました。ガイドラインの改訂までに定期的に議論を進めていきましょう。

最後に山口悦郎先生から閉会のご挨拶をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

山口:昭和生まれの医者である主演中田先生、共演井上先生よる“自己免疫性肺胞蛋白症の診断と治療劇”は一旦幕を降ろすようですが、今後は平成生まれの先生達によるさらなる発展を祈念いたします。